週休3日制は、働き方改革やワークライフバランスへの関心の高まりを背景に、導入を検討する企業が増えている新しい働き方です。

この制度は、単に休日が増えるだけでなく、企業にとっては生産性の向上や人材確保、従業員にとってはプライベートの充実やスキルアップにつながる可能性があるでしょう。

一方で、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのかわからない方もいるのではないでしょうか。

そこで、この記事では、週休3日制の基本的な仕組みから、企業側と従業員側双方のメリット・デメリット、さらには国内外の導入事例までを網羅的に解説します。

INDEX

週休3日制の基本的な仕組みを解説

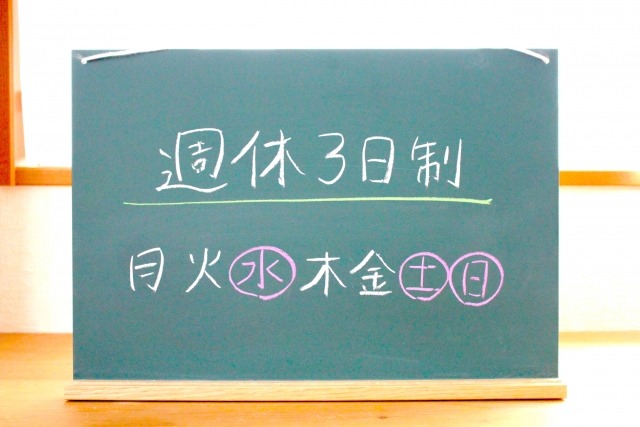

週休3日制とは、1週間の休日を3日とする働き方の制度です。

従来の週休2日制に比べて休日が1日増えることで、従業員のワークライフバランスの向上が期待されます。

しかし、一口に週休3日制といっても、運用方法は企業によって三者三様です。

実際に休日が増える一方で、1日の労働時間や給与がどのように変動するかが、制度を理解する上で重要なポイントとなります。

だからこそ、自社の状況に合わせて適切な制度設計を行うことが欠かせません。

週休3日制に見られる3つの運用パターン

週休3日制の導入形態は、主に「総労働時間」と「給与」の扱い方によって3つのパターンに分類されます。

- 1つ目:1日の労働時間を延ばして週の総労働時間と給与を維持するパターン

- 2つ目:労働時間の減少に伴い給与も減額するパターン

- 3つ目:総労働時間を減らしつつも給与は維持するパターン

どのパターンを選択するかによって、企業と従業員双方への影響が大きく異なるため、それぞれの特徴を理解することが重要です。

1日の労働時間を増やして総労働時間を維持するパターン

このパターンでは、週の休日を3日に増やす代わりに、1日あたりの労働時間を延長することで、週全体の総労働時間を維持します。

例えば、法定労働時間である週40時間を基準とする場合、1日の労働時間を8時間から10時間に増やし、週4日勤務とするのが一般的です。

そのメリットは、従業員の給与水準を従来通り維持できる点にあるでしょう。

企業側も、総労働時間が変わらないため、生産量や業務量への影響を最小限に抑えながら制度を導入可能です。

しかし、1日あたりの労働負荷が増加するため、従業員の健康管理や集中力の維持が課題となる点がデメリットとなります。

休日が増える分だけ給与を減らすパターン

この運用パターンは、1日の労働時間は従来の8時間のままで勤務日数を週4日に減らし、それに伴って給与も減額する方式です。

週の総労働時間は32時間となり、労働時間が短縮された分だけ給与が減少します。

従業員にとっては、収入は減るものの、プライベートな時間を大幅に確保できるというのが魅力。

育児や介護、あるいは自己啓発や副業など、仕事以外の活動に時間を充てたいと考える人にとっては魅力的な選択肢となるのではないでしょうか。

企業側にとっても、人件費を抑制しながら、多様な働き方のニーズに応えることが可能になるなど、恩恵は計り知れません。

総労働時間を減らしても給与は維持されるパターン

この方式は、1日の労働時間は従来のまま勤務日数を減らし、週の総労働時間が短縮されるにもかかわらず、給与は従来の週休2日制と同水準を維持するパターンです。

従業員にとっては、労働時間が減り、プライベートな時間が増え、かつ収入も維持されるため、最もメリットが大きい形態といえます。

しかし、企業側にとっては、従業員一人ひとりが今まで以上の成果を出す、すなわち労働生産性を大幅に向上させることが前提となります。

その方式で成果を発揮させるためには、業務プロセスの抜本的な見直しやITツールの積極的な活用が不可欠です。

【企業側】週休3日制を導入するメリット

ここからは、企業側が週休3日制を導入するメリットについて見ていきましょう。

優秀な人材の採用競争力が高まる

労働人口が減少する中で、優秀な人材の獲得競争は激化しています。

多くの求職者、特に若手層は給与だけでなく、ワークライフバランスを重視する傾向にあるため、週休3日制という柔軟な働き方を導入することで、他社との明確な差別化を図ることができ、企業の魅力が向上します。

プライベートの時間を大切にしたい、スキルアップや副業に挑戦したいと考える意欲的な人材にとって、週休3日制は非常に魅力的な労働条件です。

結果として、企業の採用ブランディングが強化され、応募者の増加や質の向上も期待できるわけです。

社員のエンゲージメントが向上し離職防止につながる

休日が増えることで、正社員は心身ともにリフレッシュする時間を十分に確保できます。

趣味や家族との時間、自己啓発などに時間を充てることで、仕事へのモチベーションが高まり、会社への満足度や貢献意欲、すなわちエンゲージメントの向上も期待されます。

従業員が「この会社で働き続けたい」と感じる環境を整備することは、その後の人材の定着にも直結するはずです。

特に、ライフステージの変化を迎える従業員にとって、柔軟な働き方は離職を防ぐ重要な要素となり、長期的な視点での人材育成を可能とするのです。

生産性の向上やコスト削減が期待できる

週休3日制の導入は、労働時間が短くなる中で従来通りの成果を出す必要があるため、従業員一人ひとりが時間管理を意識し、業務の効率化を図るきっかけとなります。

結果として、無駄な会議の削減や業務プロセスの見直しが進み、組織全体の生産性が向上する可能性があります。

また、会社全体の休日を1日増やす場合、オフィスの稼働日が減るため、電気代などの光熱費や、従業員の通勤手当といったコストの削減にもなりやすいです。

経費削減は、企業の収益改善に直接的に貢献するため、効果は絶大です。

【企業側】週休3日制を導入するデメリット

ここでは、企業側が週休3日制を導入するデメリットについて見ていきましょう。

勤怠管理や人事評価制度が複雑化する

特に従業員が個別に休日を選択できる「選択的週休3日制」を導入した場合、勤務日や労働時間が従業員ごとに異なるため、勤怠管理が非常に複雑になります。

結果的に、正確な労働時間を把握し、残業代を正しく計算するためのシステムの導入やルールの整備が必要です。

また、労働時間で評価する従来の制度では、勤務時間が短い従業員が不当に低く評価される可能性も否めません。

だからこそ、労働時間ではなく、創出した成果や貢献度を正当に評価できるような、新しい人事評価制度の構築が求められるでしょう。

顧客や取引先との連携に支障が出る恐れがある

自社が週休3日制を導入していても、多くの取引先は週休2日制で稼働しています。

そのため、自社の休業日に顧客からの問い合わせや急な依頼に対応できず、ビジネスチャンスを逃したり、顧客満足度が低下したりするリスクは避けられません。

特に営業部門やカスタマーサポート部門では、この問題が顕著です。

こうした事態を避けるためには、事前にそれぞれの取引先へ制度について丁寧に説明し理解を得るとともに、休日中の緊急連絡体制を整えたり、部署内で連携して対応できる仕組みを構築したりする対策が必要となるのではないでしょうか。

従業員間のコミュニケーションが不足しやすくなる

従業員ごとに出勤日が異なると、チームメンバー全員がオフィスに揃う機会が減少し、直接顔を合わせて会話する時間が少なくなりがちです。

これにより、業務に関する情報共有の漏れや遅延が発生しやすくなるほか、雑談から生まれる新しいアイデアやチームとしての一体感が損なわれる懸念があります。

特に、複数の部署が連携して進めるプロジェクトでは、意思疎通の不足が進行の妨げになることも考えられます。

そのため、チャットツールやWeb会議システムを積極的に活用し、定期的なミーティングを設けるなど、コミュニケーションを活性化させる工夫が不可欠です。

【従業員側】週休3日制で働くメリット

ここからは、従業員側の週休3日制で働くメリットについて見ていきましょう。

プライベートな時間が増え心身ともにリフレッシュできる

週休3日制では、週4日の勤務で残りの3日が休日となり自由に使える時間が1日増えます。

この追加の休日を利用して、それまで時間がなくてできなかった趣味に没頭したり、短期の旅行に出かけたりすることが可能です。

平日に休みが取れる場合は、混雑を避けて買い物やレジャーを楽しめるでしょう。

このようにプライベートな時間を充実させることは、日々の仕事のストレスや疲労を軽減して、心身をリフレッシュさせる効果が期待できます。

しっかりと休息をとることで、その後の仕事への集中力や意欲も高まるなど、週休3日制は従業員にとって非常に魅力的です。

スキルアップや副業のための時間を確保しやすい

増えた休日を自己投資の時間として有効活用できることも、メリットの一つです。

キャリアアップを目指して資格取得の勉強に集中したり、専門知識を深めるためのセミナーやスクールに通ったりする時間を確保しやすくなります。

また、企業の許可があれば、自身のスキルを活かして副業に挑戦することも可能です。

副業は、本業以外の収入源を確保できるだけでなく、新たな人脈を築いたり、本業では得られない経験を積んだりする機会にもなります。

結果的に、長期的なキャリア形成においてプラスとなるのではないでしょうか。

育児や介護と仕事の両立がしやすくなる

週休3日制は、育児や介護といった家庭の事情を抱える従業員にとって、仕事とプライベートの両立を強力にサポート可能です。

平日に休日があれば、役所での手続きや銀行での用事、子どもの学校行事への参加、家族の通院の付き添いなどがしやすくなる他、週末だけでは対応しきれない様々な用事を平日に済ませられるため、精神的な負担が軽減されます。

これにより、仕事か家庭かという二者択一を迫られることなく、それぞれが安心して働き続けることができる環境が整います。

結果的に、優秀な人材の離職防止にもつながるわけです。

【従業員側】週休3日制で働くデメリット

ここでは、従業員側の週休3日制で働くデメリットについて見ていきましょう。

1日あたりの労働時間が長くなり負担が増える可能性がある

給与を維持したまま週休3日制を実現するために、1日の労働時間を10時間などに延長する運用パターンがありますが、この場合、1日の業務密度が高くなり、長時間集中力を維持することが求められ、精神的・身体的な疲労が増す可能性があります。

特に、勤務終了後の夜の時間が短くなるため、平日のプライベートな時間を確保しにくくなりやすいです。

1日の労働負荷が増えるデメリットに関しては、他の要素と比較検討し、自身の生活スタイルやワークライフバランスに合っているか判断する必要があるでしょう。

休日が増える代わりに給与が減ることがある

総労働時間の短縮に伴って給与も減額されるタイプの週休3日制では、収入が直接的に減少する可能性があります。

これは、生活設計に影響を与える可能性があるため、最も注意すべき点です。

プライベートな時間を重視する人にとっては受け入れられるかもしれませんが、住宅ローンや教育費など、一定の支出が見込まれる場合にはデメリットとなり得ます。

そのため、自身の家計状況を詳細に確認し、収入が減少しても生活に支障がないかを慎重にシミュレーションしておくことが必要です。

業務の引き継ぎや情報共有が難しくなる

従業員がそれぞれ異なる曜日に休む場合、チーム内での情報共有も滞りやすくなります。

自分が休んでいる間に発生したトラブルや業務の進捗状況を、翌出勤日に正確に把握することが難しくなるかもしれません。

また、急ぎの案件で、担当者不在のために対応が遅れるといった事態も発生しやすいです。

こうした状況を避けるためには、日頃から情報共有ツールを活用したり、それぞれの担当者が不在でも他のメンバーが対応できるよう業務のマニュアル化を進めたりするなど、チーム全体で円滑に業務を進めるための工夫が欠かせません。

【業種別】週休3日制の導入企業事例

次に、業種別の週休3日制の導入企業事例について見ていきましょう。

IT・情報通信業での導入ケース

IT・情報通信業は、業務のデジタル化が進んでおり、時間や場所にとらわれない働き方がしやすいため、週休3日制との親和性が高い業界です。

有名な事例として、日本マイクロソフトが2019年に実施した期間限定のトライアルが代表的。

当取り組みでは、金曜日を休業とし、週休3日制を導入した結果、労働生産性が約40%向上したと報告されました。

また、LINEヤフー(旧ヤフー)では、育児や介護などの事情を持つ従業員を対象に、本人の希望に応じて週休3日を選択できる制度を導入しており、多様な人材が働き続けられる環境を整備しています。

製造業・メーカーにおける取り組み事例

製造業では、工場の稼働スケジュールとの兼ね合いから週休3日制の導入は難しいと考えられがちですが、工夫を凝らした事例も珍しくありません。

例えば、東京都に本社を置くある工作機械メーカーでは、部署ごとに繁閑の差があることに着目し、部署の状況に合わせて休日を設定することで、週休3日制を導入しています。

また、別の機械メーカーでは、1日の労働時間を延長して週の総労働時間を維持する形で制度を運用し、生産ラインへの影響を抑えつつ従業員の休日を確保しています。

メーカーにおける週休3日制では、生産計画と連動させた柔軟なシフト管理が鍵です。

逆にいえば、工夫さえすればどのような現場でも週休3日制は導入できるというわけです。

小売業・サービス業での適用例

24時間365日稼働することも多い小売業やサービス業では、従業員のシフト管理が導入のポイントといっても過言ではありません。

あるアパレル企業では、従業員の希望に応じて週休3日を選択できる制度を導入しました。

これにより、従業員の満足度を高め、人材の定着率向上に貢献したのです。

それぞれの店舗で必要な人員数を算出し、柔軟なシフトを組むことで実現したとされています。

また、一部の飲食店では、あえて店舗の定休日を増やすことで全従業員の週休3日を可能にし、働きやすい環境をアピールすることで人材確保に成功している例もあります。

方法次第では、24時間365日稼働が必要な業界でも、週休3日制は導入可能です。

週休3日制を導入する前に押さえておきたい3つのポイント

週休3日制を自社で成功させるためには、単に制度を導入するだけでなく、周到な準備と計画が不可欠です。

勢いだけで進めてしまうと、かえって社内に混乱を招き、生産性を低下させる原因にもなりかねないため、週休3日制を導入する前に抑えておきたいポイントを整理しておくことが求められます。

制度導入の目的を社内で明確に共有する

まず最初に「なぜ週休3日制を導入するのか」という目的を明確にし、経営層から現場の従業員まで、全社で共有することが重要です。

「優秀な人材を確保するため」「従業員のワークライフバランスを向上させるため」「生産性を高めるため」など、目的がはっきりしていれば、制度設計の方向性も定まります。

逆に目的が曖昧なままでは、従業員もどのように行動すればよいか分からず、単に労働時間が減って業務が滞るだけになりかねません。

説明会などを通じて丁寧に意図を伝え、全社的なコンセンサスを形成することが成功の第一歩となるでしょう。

業務の進め方を見直し無駄をなくす

労働時間が減少する中で、これまでと同等かそれ以上の成果を維持・向上させるためには、業務効率化が絶対条件。

週休3日制の導入を、会社全体の働き方を根本から見直す絶好の機会と捉えるべきです。

例えば、定例化している会議の必要性を問い直す、承認プロセスを簡素化する、ITツールを導入して定型業務を自動化するなど、あらゆる側面にメスを入れる必要があります。

こうした業務の無駄を徹底的に排除する取り組みは、国が推進する働き方改革の趣旨にも合致しており、それぞれの企業全体の競争力強化にも寄与するのではないでしょうか。

新しい働き方に合わせた勤怠管理ルールを策定する

週休3日制を導入すると、従来の就業規則や勤怠管理のルールでは対応しきれない場面が出てきます。

特に、従業員が休日を選択できる制度の場合、一人ひとりの労働時間が異なるため、管理はより一層複雑にならざるを得ません。

具体的には、労働基準法などの関連法規を遵守しつつ、時間外労働の定義や割増賃金の計算方法、有給休暇の付与日数などを、新しい働き方に合わせて明確に定め、就業規則を改定しなければいけません。

また、労働時間ではなく成果で評価するための新しい人事評価制度の構築も併せて検討することが、従業員の不公平感をなくし、制度を定着させる上で不可欠です。

週休3日制に関するよくある質問

次に、週休3日制に関するよくある質問について見ていきましょう。

週休3日制は法律で義務化されていますか?

現在、日本の法律において週休3日制は義務化されていません。

労働基準法では、休日について「毎週少なくとも1回の休日」を与えることが定められており、一般的に普及している週休2日制でさえも法的な義務ではありません。

週休3日制は、あくまで各企業が経営判断に基づき、任意で導入する制度です。

政府は働き方改革の一環として、多様で柔軟な働き方の一つとして週休3日制の普及を後押ししていますが、導入を強制するものではなく、最終的な判断は各企業に委ねられています。

「選択的週休3日制」とはどのような制度ですか?

選択的週休3日制とは、全ての従業員に一律で週休3日を適用するのではなく、従業員が自身のライフスタイルや家庭の事情に応じて、従来の週休2日制か週休3日制かを選択できる制度のことです。

例えば、育児中の従業員は週休3日を選び、キャリア形成に集中したい従業員は週休2日で働く、といった柔軟な働き方を可能にします。

企業にとっては、多様なニーズに応えることで人材の確保や定着につながる可能性がある一方、従業員ごとに勤務形態が異なるため、勤怠管理や業務の調整が複雑になるという課題も見逃せません。

週休3日制になると給与や社会保険はどうなりますか?

給与の扱いは、導入される週休3日制のパターンによってさまざまです。

1日の労働時間を延ばして総労働時間を維持する場合や、生産性向上を前提に労働時間を減らしても給与を維持する場合は、収入は変わりません。

しかし、労働時間の減少に比例して給与を減額するパターンの場合は、収入は減少します。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、週の所定労働時間および月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である限り、原則として被保険者資格を継続します。

具体的にどうなるか気になる場合は、まず職場への確認が必要です。

会社に縛られず収入を得るには

最後に、会社に縛られず収入を得るにはどうすれば良いのかについてまとめます。

副業はもちろん本業としても収入を確保したい場合は、参考にしていただければ幸いです。

独立開業

独立開業は、自身の専門知識やスキル、経験を活かして事業を立ち上げる方法です。

Webデザイナー、ITコンサルタント、ライター、あるいは飲食店や小売店の経営など、その形態は多岐にわたります。

この形態の最大の魅力は、働く時間や場所、仕事内容をすべて自分の裁量で決められる自由度の高さにあるといえるでしょう。

しかし、一方で事業計画の策定から資金調達、営業、経理まで、経営に関するすべての責任を自身で負う必要があるため、慣れていない人にとっては負担となります。

成功すれば大きな収入とやりがいを得られますが、収入が不安定になるリスクも伴うため、入念な準備が不可欠です。

代理店やフランチャイズに加盟する

フランチャイズは、ゼロから事業を始めるリスクを軽減したい場合に有効な選択肢です。

特定企業の商品やサービスを代わりに販売する権利を得て事業を行うため、すでに成功している本部の商標、経営ノウハウ、商品などを利用する権利を得て運営できます。

加盟金やロイヤリティを支払う必要はあるものの、初めてビジネスをする方にとっては、魅力的な選択肢の一つです。

フランチャイズは本部のブランド力や確立されたビジネスモデルを活用できるため、未経験の分野でも比較的スムーズに事業を開始できます。

しかし、本部のルールに従う必要があるため、柔軟な対応が求められるでしょう。

副業を始める

副業は、現在の会社に勤務しながら空いた時間で別の仕事をする方法です。

本業の安定した収入を確保しつつ、リスクを抑えながら収入源を増やせる点が魅力的です。

最近ではWebライティング、データ入力、プログラミング、オンラインアシスタントなど、インターネットを活用すれば在宅でできる仕事も豊富にあるため、挑戦する価値は大いにあります。

副業を通じて本業とは異なるスキルを身につけたり、人脈を広げたりすることもでき、将来のキャリアの選択肢を広げることにもつながるのではないでしょうか。

しかし、副業を禁止している会社もあるため、必ず自社の就業規則で副業が許可されているかを確認することが必要となります。

まとめ

週休3日制は、企業と従業員の双方に多様なメリットをもたらす可能性がある一方、勤怠管理の複雑化や取引先との連携、給与体系の見直しといった導入にあたっての課題も存在します。

この制度を成功させるには、自社の業種や文化に合わせて、総労働時間と給与の扱いをどうするか、それぞれの最適な運用パターンを慎重に検討することが重要です。

また、なぜ導入するのかという目的を社内で共有し、労働時間が減る中で成果を出すための業務効率化を徹底することが必要となるでしょう。

まずは、週休3日制という働き方について知り、導入できそうかどうか検討してみてはいかがでしょうか。